Hauptinhalt

Geschichte des Kunstgeschichtlichen Instituts der Philipps-Universität Marburg

Vorgeschichte

Wie an den meisten deutschen Universitäten war Kunstgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert an der kurhessischen und dann preußischen Universität Marburg lange Zeit kein selbständiges Fach. Während der Unterricht in „griechischen und römischen Altertümern“ zum ersten Mal 1710 mit einer Professur vertreten war, sollte die Kunst der Nachantike erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts als Lehrgegenstand an der Marburger Universität Interesse finden. Vorlesungen zur Kunstgeschichte hielt als erster der zum außerordentlichen Professor an der Philosophischen Fakultät ernannte Johannes Friedrich Lange, der vor allem als Universitätsarchitekt tätig war und der 1854–1861 die Restaurierungsarbeiten in der Elisabethkirche leitete. Lange vertrat die Kunst des Altertums und der Nachantike gleichermaßen.

Das gilt auch für Langes Nachfolger Carl Justi, der bei Lange Vorlesungen hörte und der 1859 in Marburg noch im Fach Philosophie promovierte. Aufgrund seiner Dissertation gleich zum Privatdozenten ernannt, unterrichtete Justi in den nächsten Jahren Geschichte der Ästhetik seit der Antike und Kunstgeschichte, vor allem des 18. Jahrhunderts. 1866, als Kurhessen und seine Landesuniversität preußisch geworden waren, wurde Justi aufgrund seiner Leistungen in Forschung und Lehre zum außerordentlichen Professor ernannt und erhielt von diesem Zeitpunkt an ein festes Gehalt. Während seiner Marburger Privatdozentur begann Justi mit der Veröffentlichung einer seiner wichtigsten Monographien, Winckelmann: Sein Leben, seine Werke und seine Zeitgenossen (Leipzig 1866–1872). Das Buch zählte zu den Klassikern der Wissenschaftsgeschichte und betrifft die Entwicklung von Kunstgeschichte und Archäologie in gleicher Weise. Beide Disziplinen werden in spezifischen deutschen und römischen Milieus verortet, wobei sich die Analyse einer Vielzahl damals noch unpublizierter Quellen bediente. Justis öffentliche Vorträge an der Universität waren den Meistern der Hochrenaissance, Raffael, Michelangelo und Correggio, darüber hinaus aber auch William Hogarth und Raphael Mengs gewidmet. Die Zahl seiner studentischen Hörer belief sich zwischen 7 und 28 – bei 257 an der Universität eingeschriebenen Studenten insgesamt (Sommer 1866) keine auffällig kleine Zahl.

Wie sehr die preußische Regierung an der Förderung der – wie sie hieß – neueren Kunstgeschichte interessiert war, mag man daraus ersehen, dass Justi von seiner Lehrtätigkeit beurlaubt wurde, um in den nächsten Jahren Forschungen in Italien zu betreiben. Von diesen Forschungen haben die Marburger Studenten indes kaum mehr profitiert, denn Justi wurde zwar 1869 zum ordentlichen Professor ernannt, weiterhin mit der Maßgabe, Vorlesungen in Archäologie und Kunstgeschichte zu halten, doch schon 1871 an die ebenfalls preußische Universität Kiel versetzt, von wo er bald darauf nach Bonn wechselte.

In den folgenden Jahrzehnten wurde Kunstgeschichte als Provisorium betrieben: Sie wurde teils von den Klassischen Archäologen, die 1875 einen eigenen „Apparat“, d.h. eine Ausstattung mit Büchern und Reproduktionen von antiken Kunstwerken (u.a. Gipsabgüssen) erhielten, teils von dem Mathematiker und späteren Denkmalkonservator in Kassel, Carl Alhard von Drach, von Privatdozenten und außerordentlichen Professoren betreut. Der letzte in dieser Reihe, Franz Bock (später in Posen und an der TU Berlin), hat die dürftige Ausstattung der Kunstgeschichte immer wieder moniert und mit seiner Hartnäckigkeit für die Unternehmungen des 1913 zum zweiten Ordinarius für Kunstgeschichte berufenen Richard Hamann eine gewisse Grundlage geschaffen.

Richard Hamann (1913–1949)

Im Herbst 1913 trat Richard Hamann, ein Schüler Wölfflins und Diltheys, seine 36 Jahre währende Marburger Lehrtätigkeit an. Seine Forschungen zur Ästhetik, zur italienischen Frührenaissance sowie zu Impressionismus und Moderne hatten den damals Vierunddreißigjährigen für diese Aufgabe qualifiziert. In Marburg setzte sich Hamann überwiegend mit der mittelalterlichen Kunst in Deutschland und Frankreich auseinander, der er eine dichte Folge von Büchern und Aufsätzen widmete. Den stilgeschichtlichen Ansatz versuchte er in der Tradition des 19. Jahrhunderts mit kulturgeschichtlichen und kunstsoziologischen Argumenten zu unterfüttern. Die Hochschul-Prosperität der Weimarer Zeit gab dem ehrgeizigen jungen Ordinarius die Möglichkeit, das Marburger Seminar zu einer deutschlandweit führenden Forschungs- und Ausbildungsstätte zu formen.

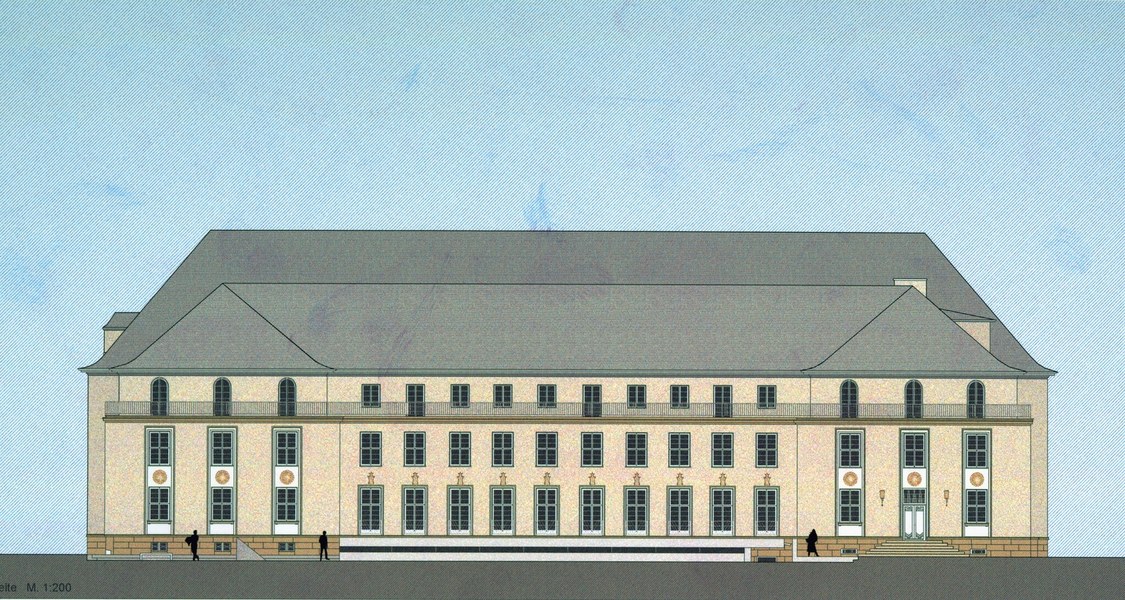

Bei Ende der zwanziger Jahre stand die Marburger Kunstwissenschaft geradezu großartig da. Das dem Seminar angeschlossene Bildarchiv gehörte seit längerem zu den überregional bekannten Instrumentarien des Fachs. 1922 hatte Hamann einen eigenen Verlag gegründet, der fortan nicht nur das renommierte Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, sondern auch zahlreiche Buchpublikationen hervorbrachte. Die unter anderem im Tauschverkehr verbreiteten Publikationen garantierten dann auch den kräftigen Zuwachs der kunsthistorischen Bibliothek, der die erstaunliche Zahl von mehr als tausend Neuzugängen jährlich bisweilen deutlich überschritt, eine Größenordnung, von der das Seminar heute nur noch träumt. 1927 bezog man das neu errichtete Jubiläums-Kunstinstitut, das in einer damals einzigartigen Konzeption sämtliche Monumentenfächer – neben der Kunstgeschichte mit ihren Fotolaboratorien die Vor- und Frühgeschichte, die Klassische und die Christliche Archäologie mitsamt ihren Bibliotheken sowie die Ausbildungsräume für den Mal- und Zeichenunterricht, das Universitätsmuseum und den Konzertsaal – unter einem Dach vereinte. 1930 wurde schließlich das dem Seminar angeschlossene Preußische Forschungsinstitut für Kunstgeschichte eröffnet, ein glückloser Vorläufer des Münchener Zentralinstituts, dem neben der Verwaltung und dem Ausbau des Fotoarchivs vor allem die Erforschung der künstlerischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich oblag. Als Doppelspitze dieses Instituts wie auch des Seminars mag Hamann in der Rückschau als Vorläufer jener universitären Drittmittelmanager anmuten, die Jahrzehnte später so selbstverständlich werden sollten. Eine Explosion des Lehrkörpers ging mit dieser institutionellen Ausweitung einher. Allein im Jahr 1928 konnte der Marburger Ordinarius vier Privatdozenten der Kunstgeschichte durch ihr Habilitationsverfahren geleiten, unter ihnen auch Richard Krautheimer, den im Hinblick auf sein wissenschaftliches Lebenswerk wohl bedeutendsten Kunsthistoriker, den die Philippina in ihren Annalen verzeichnet.

Krautheimer hatte sich zuvor um eine Habilitation an der Universität Bonn bemüht, fühlte sich durch die mangelnde Toleranz, die der dortige Ordinarius seinem jüdischen Bekenntnis gegenüber an den Tag legte, jedoch abgestoßen. Diese im universitären Milieu der zwanziger Jahre allzu gängige Pose teilte Hamann nicht. Vielmehr ermöglichte er es Krautheimer, sich in Marburg mit einem Buch über mittelalterliche Synagogen zu habilitieren. 1929 fanden auch der jüdische Honorarprofessor Otto Homburger sowie der Institutsassistent Robert Freyhan, den die nationalsozialistische Rassenlehre als „Halbjuden“ abstempeln sollte, in Marburg ihre Wirkstätte. Den Judaica war dann auch eine unübersehbare Abteilung der großen Ausstellung Religiöse Kunst aus Hessen und Nassau gewidmet, mit der Hamann und seine Mitarbeiter 1928 den Jubiläumsbau für ein breiteres Publikum öffneten, und noch im Februar 1933 diskutierte man darüber, im Verlag des Seminars eine Schrift des ebenfalls jüdischen Forschers Max Grunwald über polnische Holzsynagogen herauszubringen. Wie zu erwarten, kam es dazu nicht. Unter dem Einfluss der völkischen Rassengesetzgebung verloren bald darauf auch die jüdischen Mitarbeiter des Seminars ihre Stellungen.

Seinen Erfolgen zum Trotz gefiel sich Hamann in der Rolle des akademischen Außenseiters. Seine Distanz zur großbürgerlichen, konservativ-national gesinnten Clique der eisern an ihrem elitären Status festhaltenden Ordinarien und Geheimräte war wohl schon seiner Herkunft geschuldet, hatte sich Hamann doch aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet. Noch als Ordinarius galt er als der linke Kunsthistoriker landesweit. Hamann propagierte dann auch ein Prinzip, das die deutschen Professoren seit Jahrzehnten als Bedrohung ihrer vermeintlich freiheitlich-privilegierten Existenz empfunden hatten, nämlich die praktische Anwendbarkeit wissenschaftlicher Arbeit. Intellektuelle und manuelle Tätigkeiten griffen bei ihm und seinen Mitarbeitern vor allem dann ineinander, wenn es galt, die Bestände des Bildarchivs durch aufwendige Fotokampagnen zu erweitern. Die Wertschätzung manueller Arbeit und der arbeitenden Schichten ging Hand in Hand mit dem inneren Auftrag, diesen breiteren Kreisen im Sinne der Volksbildung Kunstgeschichte zu vermitteln. Etliche der Publikationen des Marburger Verlags waren somit nicht an die akademischen Fachgenossen, sondern an ein breiteres Laienpublikum gerichtet. Eine kritische Distanz zum Establishment seiner Zunft zeichnete dann aber auch Hamanns Schriften aus. Das nationale Pathos, wie es gerade die deutsche Mediävistik bestimmte, teilten der Marburger Wissenschaftler und seine Schüler nicht. In seinen Augen waren die deutsche Architektur und Bildhauerkunst nicht nur der Gotik, sondern auch der Romanik einzig unter der Wirkung Frankreichs, gegebenenfalls noch unter dem Einfluss Italiens, zu erklären. Damit griff er eine These auf, die während des Ersten Weltkriegs von Emile Mâle und anderen französischen Gelehrten in national-polemischer Absicht vertreten worden war, um damit den erbitterten Widerspruch einer ganzen Phalanx deutscher Fachkollegen zu provozieren. Auch Hamann und seine „Marburger Schule“ stießen mit ihrer – selbst aus heutiger Sicht – übertriebenen Frankophilie innerhalb des Fachs auf deutliche Ablehnung. Dass die hier zum Ausdruck kommenden antinationalen Ressentiments mit dem Jahre 1933 noch zusätzlich ins Abseits gerieten, liegt auf der Hand.

1933 zeitigten auch Hamanns autoritäres Platzhirschgebaren, sein Neid auf unabhängige, bei den Studierenden erfolgreiche Dozenten und die damit einhergehende Versessenheit auf die Ausbildung einer eigenen Schule ihre negative Wirkung. Einzelne seiner Mitarbeiter glaubten die gewandelten politischen Verhältnisse gegen den unliebsamen Seminarleiter instrumentalisieren zu können. Sein langjähriger Widersacher, der außerplanmäßige Professor Carl Horst, erstellte schon im März 1933 auf Anregung zweier Parteifunktionäre ein inoffizielles Memorandum, das Hamanns universitäres Fehlverhalten in den Blick nahm. Dazu gehörten Unzulänglichkeiten in der Finanzverwaltung, die Vernachlässigung seiner Lehrpflichten, Respektlosigkeit gegenüber Militär und Adel wie auch eine bedenkliche philosemitische Tendenz. In parteinahen Presseorganen publizierte Horsts Schüler Harald Busch gleichzeitig mehrere Rezensionen gegen Hamanns Ende 1932 erschienene Geschichte der Kunst, in denen dieser für ein breites Publikum geschriebene Bestseller des Kulturbolschewismus bezichtigt wurde. Als die Horst’sche Denkschrift wenige Monate später, noch ohne wirklich an die Öffentlichkeit zu dringen, zunehmend bekannter wurde, kam die Universitätsleitung nicht umhin, eine Untersuchung gegen den Beschuldigten einzuleiten. Für das Sommersemester 1934 wurde ihm Lehrverbot erteilt. Da Horst mithin jedoch unbeweisbaren Gerüchten aufgesessen war, einige seiner vermeintlichen Zeugen sich nun auch zurückzuziehen begannen, er zudem den Universitätskanzler Ernst von Hülsen ins Licht des Dulders der Hamannschen Misswirtschaft gerückt hatte, dieser somit ebenfalls ein Interesse besaß, die Anschuldigungen zu Fall zu bringen, gelang es Hamann, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Doch war der Preis seines Überlebens hoch. Mehrere ehemalige Schüler und Mitarbeiter, einzelne von ihnen inzwischen zu Parteifunktionären aufgestiegen, bezeugten, welch national-völkische Gesinnung den Schriften ihres Lehrers eigne und seine persönliche politische Haltung bestimme. Erhebliche Zugeständnisse sind dann auch in der 1937 publizierten Neuauflage von Hamanns Geschichte der Kunst zu verzeichnen; gerade die Abschnitte zur Moderne hatten darunter zu leiden. Bald darauf wurde das Marburger Bildarchiv dann offiziell in den Dienst des NS-Staats genommen. Finanziert aus Mitteln des Reichserziehungsministeriums und durch von Hitler selbst bereitgestellte Gelder, kam es während des Krieges zu großangelegten Fotokampagnen in den eroberten Ländern, die der Dokumentation ihrer Kulturgüter dienten. Welche ideologische Ausrichtung diese Unternehmen prägte, ist dem Umstand zu entnehmen, dass einzelne Aufnahmeserien in Zusammenarbeit mit dem unter Himmlers Leitung stehenden Ahnenerbe erfolgten. Die einst so harmlose Kunstgeschichte trat hier hinter der Volkskunde, der Vorgeschichte und der Rassenlehre zurück.

1949 bis heute

Mit dem Ende des Krieges vollzog Hamann eine erneute Volte, die seine Qualitäten als „Anpasser“ (Krautheimer) bestätigte. Er ließ sein Bildarchiv jetzt für die Inventarisierung der Kunstgüter durch die amerikanischen Besatzer arbeiten. Nach seiner Emeritierung 1949 suchte er sein Glück an der Ostberliner Humboldt-Universität, geriet dort aber trotz hoher Auszeichnungen in Konflikt mit den kommunistischen Machthabern. Die Doppelbelastung, die die Leitung von Seminar und Forschungsinstitut mit sich brachte, durch ihre NS-Vergangenheit politisch fragwürdige Wunschkandidaten, das gleichzeitige Desinteresse Krautheimers, der sich mittlerweile in den USA etabliert hatte, aber auch das anhaltende Störfeuer Hamanns führten dazu, dass dessen Marburger Lehrstuhl zunächst mehrere Jahre vakant bleiben sollte, bevor er 1953 von seinem Schüler Karl Hermann Usener, einem Spezialisten für mittelalterliche Goldschmiedekunst, besetzt wurde.

Verlief die Ära Usener (1953–70) im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung des Fachs während der Nachkriegszeit weitgehend unspektakulär, so brachten die späten 60er und frühen 70er Jahre einen erheblichen Umbruch mit sich. Bemühungen um die Demokratisierung des Bildungssystems ließen die Studentenzahlen in die Höhe schnellen. Dem Zeitgeist der Studentenrevolte kam die Marburger Universität weiter entgegen, als andere Hochschulen es taten. Symptom dieser Entwicklung war die Berufung von Martin Warnke auf eine außerordentliche Professur (1971–78). Auf dem Kölner Kunsthistorikertag von 1970 hatte Warnke mit einem Vortrag, der darauf abzielte, Strukturen von Autorität und Gewalt in Sprache und Denken deutscher Kunsthistoriker aufzudecken, bei zahlreichen älteren Kollegen für einen Eklat gesorgt. Die anschließende Publikation des Vortrags, zunächst in der Stuttgarter Zeitung, dann in dem Sammelband Das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung (Gütersloh 1970), wurde seitens etlicher deutscher Alt-Ordinarien als zusätzliche Kampfansage empfunden. Unterstützung erhielt Warnke dagegen aus den Kreisen des Ulmer Vereins für Kunstwissenschaft, eines 1968 begründeten Verbands jüngerer Kunsthistoriker, die das Spektrum des Fachs durch neue Methoden und Fragestellungen erweitern wollten. Seit 1973 wurde das offizielle Organ des Ulmer Vereins, die Zeitschrift Kritische Berichte, von dem Marburger Hochschuldozenten Hans-Joachim Kunst herausgegeben. Die Kritischen Berichte, die sich in ihren Anfangsjahren zahlreicher Marburger Mitarbeiter erfreuten, erprobten fortan stärker kunstsoziologisch ausgerichtete Problemstellungen. Unter marxistischen Paradigmen rückten „Klassencharakter“ und ökonomische Basis von Kunst, aber auch die politische Haltung einzelner Künstler zunehmend ins Licht; Ansätze der gender-Forschung kamen später hinzu. Kunstsoziologisch ausgerichtet waren dann auch Warnkes Arbeiten seiner Marburger Jahre, so der von ihm herausgegebene Band Bildersturm (1974) und seine Untersuchung zu mittelalterlicher Architektur Bau und Überbau (1976).

Nachfolger Useners wurde 1973 der mit Warnke befreundete Heinrich Klotz, der als Brunelleschi-Forscher begonnen hatte, seine Interessen dann aber zunehmend auf moderne und postmoderne Architektur verlagerte. Sein Marburger Wirken reichte über die Universität hinaus, verdankte die Bewahrung und Sanierung der Marburger Altstadt dem neuen Lehrstuhlinhaber doch entscheidende Impulse. Während seiner Marburger Zeit widmete sich Klotz zugleich dem Aufbau des Frankfurter Architekturmuseums, dessen Gründungsdirektor er wurde. Erst 1986 trat er von seinem Lehrstuhl zurück.

Mit der Einrichtung einer Stiftungsprofessur für Informatik in der Kunstgeschichte (1993) wurde auch die Leitung des zuvor weitgehend als Service-Betrieb verstandenen Bildarchivs Foto Marburg (Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte) wieder hochrangig besetzt. Bedeutende Drittmittelprojekte zeugen von seiner Entwicklung zu einer der technisch führenden Institutionen der Art weltweit. Schon früh hatte man hier mit der Digitalisierung der Bildbestände begonnen. Das Kunstgeschichtliche Institut (ehem. Seminar) verfügt seit den 90er Jahren über fünf Professuren und zählt damit zu den größeren universitären Einrichtungen der Bundesrepublik. Die studentische Ausbildung deckt das Fach in seiner ganzen Breite ab. Forschungsschwerpunkte der Dozenten liegen im Bereich der Architekturgeschichte, der politischen Ikonographie, Geschichte der Fotografie, der Kunst der DDR und insbesondere der Wissenschaftsgeschichte. Derzeitige Bestrebungen gehen dahin, das Dokumentationszentrum – wie von Hamann erdacht – wieder zu einem Forschungsinstitut auszubauen. Die Weichen dafür sind insofern gestellt, als das Dokumentationszentrum auf dem neuen Universitätscampus einen eigenen Institutsbau erhalten soll.

Weiterführende Literatur zur Geschichte des Instituts:

- Heftrig, Ruth: Fanatiker der Sachlichkeit. Richard Hamann und die Rezeption der Moderne in der universitären deutschen Kunstgeschichte 1930-1960, Berlin 2014.

- Herklotz, Ingo: Kunst in finsterer Zeit (Richard Hamann in Marburg), in: Marburger Uni-Journal, Winter 2013/14, S. 36–38.

- Klotz, Heinrich: Weitergegeben: Erinnerungen, Köln 1999.

- Laupichler, Fritz: Das Bildarchiv Foto Marburg. Von der „Photographischen Gesellschaft“ zum Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte. Ein historisch-chronologischer Abriss 1913–2013, Marburg 2015.

- Matyssek, Angela: Kunstgeschichte als fotografische Praxis. Richard Hamann und Foto Marburg, Berlin 2009.

- Voss, E. Theodor: Carl Justi – Cappel oder Capri, in: J. J. Berns (Hg.): Marburg-Bilder. Eine Ansichtssache. Zeugnisse aus fünf Jahrhunderten, Bd. 2, Marburg 1996, S. 231–257.

- Herklotz, Ingo: Richard Krautheimer in Deutschland. Aus den Anfängen einer wissenschaftlichen Karriere 1925-1933, ('Academia Marburgensis', 7), Münster/New York 2021.