Hauptinhalt

KUNSTMUSEUM

Sammlung Hilde Eitel

Aktuell zeigt das Kunstmuseum Marburg erstmals den gesamten Bestand der „Sammlung Hilde Eitel“, wie ihn die Unternehmerin (1915-2010) dem Marburger Universitätsbund vermachte. Beginnend in den 1950er Jahren entwickelte sich ihre Sammeltätigkeit im Laufe der Jahrzehnte stetig weiter bis hin zur Formung der Sammlung im Hinblick auf eine museale Präsenz. Während ihrer eigenen Tätigkeit für das Familienunternehmen, die Marburger Tapetenfabrik, nutzte die studierte Designerin die Kunst als Inspirationsquelle. Eitels Leidenschaft für Farben, Formen und Strukturen lassen sich an ihrer Sammlung ablesen und damit auch die Begeisterung für künstlerische Experimente ihrer Zeit. Die 57 neu ins Museum gekommenen Werke gehören zur internationalen Avantgarde von 1945 bis in die 1970er Jahre. Die Arbeiten, unter anderem von Josef Albers, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, Yves Klein und Niki de Saint Phalle, erweitern das Spektrum der Kunst im Marburger Museum und erfüllen den Wunsch der Sammlerin, einer breiten Öffentlichkeit den Zugang zu moderner Kunst zu ermöglichen.

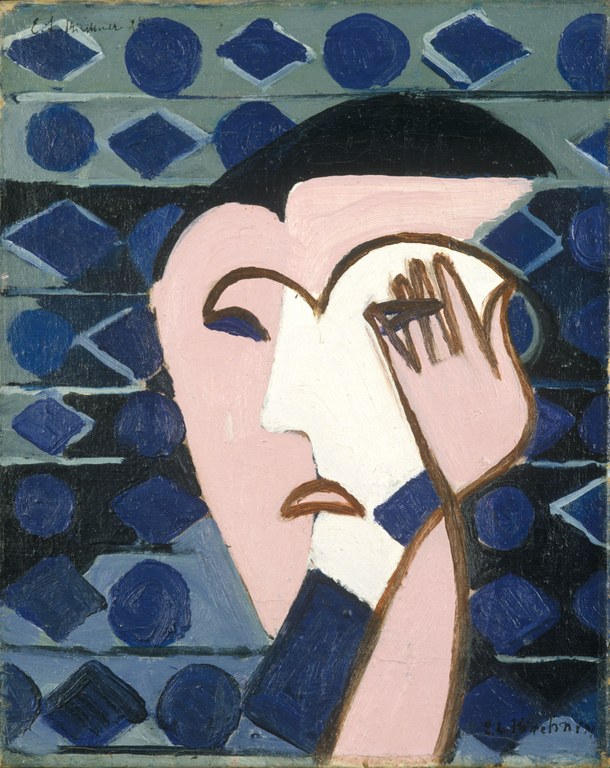

Ernst Ludwig Kirchner, Trauriger Frauenkopf, 1928/29 © Bildarchiv Foto Marburg / Foto: Fenchel, Horst.

LANDGRAFENSCHLOSS

MINERALE - Schätze der Erde zu Gast im Landgrafenschloss

September 2024 - Juli 2026

Die Ausstellung zeigt Mineralien aus dem Fundus des Mineralogischen Museums und einen Querschnitt des Museumsbestands des zur Zeit für die Öffentlichkeit noch nicht wieder zugänglichen Museums am Firmaneiplatz.

Marburg Stadtgeschichte*n

Im Südsaal des Landgrafenschlosses illustrieren 40 Exponate Teile der Geschichte Marburgs. Unterteilt in drei Bereiche – die Häuser der Stadt, Kleider machen Leute und die Dinge der Menschen – ergeben stadtgeschichtliche Exponate vom 12. bis zum 20. Jahrhundert und die zugehörigen Kommentare ein vielseitiges Bild der Universitätsstadt. Zum 800. Stadtjubiläum ist eine dreiteilige stadtgeschichtliche Ausstellung entstanden, die im Rathaus, im Markt 23 und im Landgrafenschloss zu sehen ist. Als Teil des Jubiläumsschwerpunktes „Marburg erinnern“ erzählt sie Aspekte der Geschichte Marburgs als Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven anhand verschiedenster Medien.

Burg & Schloss Marburg

Die Ausstellung im Westsaal des Landgrafenschlosses zeichnet die lange und komplizierte Baugeschichte von einer mittelalterlichen Turmburg zum mehrfach erweiterten und veränderten Schloss der Landgrafen zu Hessen anhand von sechs Modellen nach. Über Bodenfenster werden die 1989/90 entdeckten Vorgängerbauten sichtbar.