Hauptinhalt

Erich Schwinge

Erich Schwinge: Militärjurist und Militärrichter in der NS-Zeit

Er war Militärjurist und Militärrichter in der NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg und stand für eine an der nationalsozialistischen Ideologie ausgerichteten Justiz. Nach 1945 verharmloste er NS-Verbrechen und wirkte mit an der Legende von der „sauberen Wehrmacht“. Erich Schwinge wurde am 15. Januar 1903 in Jena geboren. Nach seinem Studium, Promotion und Habilitation wurde er 1932 zum ordentlichen Professor an der Universität Halle / Salle ernannt. 1936 wechselte er nach Marburg, 1940 nach Wien. 1946 kehrte er nach Marburg zurück und erhielt einen Lehrauftrag, bevor er von 1948 bis zu seiner Emeritierung 1971 wieder als Professor am juristischen Fachbereich tätig war. Viele Jahre bekleidete er das Amt des Dekans, 1954/55 war er Rektor der Universität. In der NS-Zeit wirkte Schwinge als Kommentator, Staatsanwalt und Richter an der unmenschlichen Militärjustiz während des Zweiten Weltkriegs mit. Nach 1945 verharmloste Schwinge die Militärjustiz und seinen eigenen Beitrag und verteidigte in vielen Prozessen mutmaßliche deutsche Kriegsverbrecher. Mit seinen apologetischen Publikationen zur Wehrmacht und Militärjustiz prägte er über Jahrzehnte die öffentliche Wahrnehmung und Rechtsprechung zu diesem Bereich des NS-Unrechts in der Bundesrepublik. Als er ab Ende der 1950er-Jahre wegen seiner Vergangenheit und seines vergangenheitspolitischen Engagements zunehmend angegriffen und kritisiert wurde, verstrickte sich Schwinge immer stärker in eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten. Mit diesen versuchte er, die kritische Berichterstattung über ihn zu unterbinden. Am 30. April 1994 starb Schwinge in Marburg.

Der Podcast, den Sie hier zu Erich Schwinge hören können, ist das gemeinsame Arbeitsergebnis der „Forschungswerkstatt Kritische Strafrechtsgeschichte“ aus dem Sommersemester 2024. Die Teilnehmerinnen Benedikt Althof, Elisa Cohaus, Noemi Coll Barroso, Marcel Elbers, Greta Hoffmann, Carolina Kelb, Marleen Krannich Anjeschka Linier, Pauline Philipps und Lara Zieß sichteten neben den umfassenden Schriften Schwinges Archivbestände im Universitätsarchiv, im Marburger Stadtarchiv sowie im Hessischen Staatsarchiv. Als gemeinsames Arbeitsergebnis entschieden sich die Studierenden für die Aufzeichnung eines Audio-Podcasts.

Vertiefung: Detlev Garbe: „In jedem Einzelfall ... bis zur Todesstrafe“. Der Militärstrafrechtler Erich Schwinge. Ein deutsches Juristenleben, Hamburg 1989. Ders.: Der Marburger Militärjurist Professor Erich Schwinge. Kommentator, Vollstrecker und Apologet nationalsozialistischen Kriegsrechtes, in: Albrecht Kirschner (Hrg.), Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 74), Marburg 2010, S. 109–130.

Dr. med. Helene Wiedemann: Eine Mitläuferin der Nationalsozialisten?

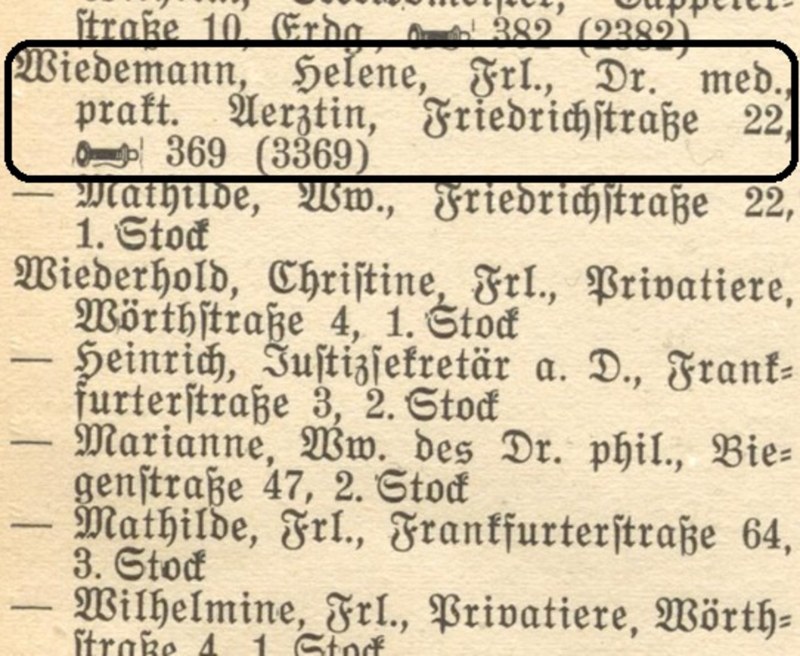

Helene Bertha Mathilde Wiedemann gehört zur ersten Generation in Marburg niedergelassener Ärztinnen. Sie wird am 18. Oktober 1895 in Paris als Tochter von Mathilde Wiedemann geboren. Ihre ersten 15 Lebensjahre verbringt sie in Paris, bevor die Familie 1910 nach Wiesbaden zieht. Ein Teil ihrer Verwandtschaft lebt in der Schweiz, in Angenstein bei Basel. In Wiesbaden besucht sie das Realgymnasium und schließt 1915 mit dem Abitur ab. Sie spricht mehrere Sprachen, darunter Französisch, Deutsch und Englisch, und hat Kenntnisse in Spanisch, Dänisch, Russisch, Latein und Chinesisch. Eine ihrer großen Leidenschaften ist das Segelfliegen. Nach dem Schulabschluss beginnt Wiedemann ein Medizinstudium an der Philipps-Universität Marburg. 1921 promoviert sie mit der Dissertation "Die sogenannten Idiosynkrasien. Klinisches Bild, Wesen und Behandlung" und zählt damit zur ersten Generation promovierter Frauen in ihrem Fach. Am 1. Juli 1921 wird sie als Ärztin approbiert. Vermutlich eröffnet Wiedemann 1922 eine Praxis in der Wörthstraße 32 (heute Liebigstraße) und zieht wahrscheinlich 1930 in die Friedrichstraße 22 im Marburger Südviertel um. Ihr Patient*innenkreis ist vielfältig, wie zahlreiche eidesstattliche Erklärungen im Spruchkammerverfahren belegen. Sie behandelt sowohl jüdische Patientinnen als auch Kommunist*innen, Geistliche und Geschäftsleute. Helene Wiedemann wird Mitglied verschiedener Organisationen. Vom 1. Mai 1937 bis zum 28. März 1945 ist sie Mitglied der NSDAP. Zudem arbeitet sie von 1935 bis 1939 als Untergauärztin im Bund Deutscher Mädel (BDM). In der NS-Frauenschaft engagiert sie sich ab dem 1. August 1933 und soll ab 1942 die Ortsgruppenleitung für "Grenz- und Auslandsarbeit" übernehmen. Ob sie dieses Amt tatsächlich ausübt, bleibt unklar. Die NS-Frauenschaft bildet weibliche Führungskräfte aus und propagiert nationalsozialistische Ideologie unter Frauen. Nach Kriegsende wird Wiedemann im Rahmen des Spruchkammerverfahrens 1946 in die Kategorie "Minderbelastete" eingestuft. Ihr werden die Parteimitgliedschaft und der damit verbundene finanzielle Vorteil für ihre Praxis zur Last gelegt. Sie erhält ein Berufsverbot und muss 5.000 Reichsmark an den "Wiedergutmachungsfonds" zahlen. Doch Wiedemann geht in Berufung. Ihr Verfahren wird erneut verhandelt und ihre Einstufung wird schließlich in die Kategorie "Mitläuferin" überführt. In der auslaufenden Entnazifizierung waren derartige Abmilderungen nicht ungewöhnlich. Selbst schwer belastete Personen wurden dabei zu bloßen „Mitläufern“. 1947 profitiert sie von der "Weihnachtsamnestie" der amerikanischen Militärregierung, und das Verfahren wird eingestellt. In den 1950er Jahren verschlechtert sich ihr gesundheitlicher Zustand zunehmend. Helene Wiedemann stirbt am 8. März 1958 im Alter von 63 Jahren in Marburg. Ihre Rolle im NS-Regime bleibt bis zuletzt umstritten. Auch wenn ihr konkretes Handeln weitgehend im Dunkeln bleibt, hat sie sich doch durch ihren Parteibeitritt, die Mitgliedschaft in anderen NS-Organisationen und die Übernahme von Funktionen im NS-Staat für das Regime engagiert. (Patrizia Krug) Vertiefung: Dieser Text ist das Ergebnis der Beschäftigung mit Dr. med. Helene Wiedemann im Rahmen der Lehrveranstaltung "Frauen im Nationalsozialismus" im Sommersemester 2024 von Randi Becker. Dazu wird 2025 eine Ausstellung mit zugehörigem Textband gezeigt.

Heinz Düx : Aufarbeitung der NS-Zeit

Er gehörte zu den Richtern des Frankfurter Auschwitz-Prozesses, und zeit seines Lebens setzte er sich für die - nicht nur juristische - Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ein. Heinz Düx wurde am 24. April 1924 geboren. Nach dem Abitur am Realgymnasium am Biegen (seit 1933 Adolf-Hitler-Schule, heute Martin-Luther-Schule) studierte er ab 1942 an der Universität Marburg Rechtswissenschaften. 1948 wurde er zum Dr. jur. promoviert. Düx war eine Ausnahmeerscheinung in der Justiz der frühen Bundesrepublik. Bereits in seiner Schulzeit distanzierte er sich von dem NS-Regime. Unmittelbar nach Kriegsende gehörte er 1945 einem Ausschuss an, der sich - mit begrenztem Erfolg - um die Entnazifizierung des rechtswissenschaftlichen Fachbereichs bemühte. Nach seinem Eintritt in die hessische Justiz war Düx verantwortlicher Richter für die gerichtliche Voruntersuchung der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft zum Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz sowie den sog. „Euthanasie“-Verbrechen. Geleitet wurden die Ermittlungen von Fritz Bauer. Am Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main bemühte sich Düx über Jahrzehnte um eine gerechtere Ausgestaltung der entschädigungsrechtlichen Praxis, namentlich zugunsten von Opfergruppen, die in der Bundesrepublik lange vernachlässigt wurden, etwas den Sinti und Roma. Zudem nahm er bis an sein Lebensende zu einer Vielzahl von rechtpolitischen Fragen Stellung. Mit seinem unermüdlichen Einsatz für eine konsequente Aufarbeitung und Wiedergutmachung der nationalsozialistischen Verbrechen stand er viele Jahrzehnte im Widerspruch zum gesellschaftspolitischen Mainstream der Bundesrepublik. Heinz Düx starb am 3. Februar 2017. Der Podcast, den Sie hier zu Heinz Düx hören können, ist das gemeinsame Arbeitsergebnis der „Forschungswerkstatt Kritische Strafrechtsgeschichte“ aus dem Wintersemester 2023/24. Unter der Betreuung von Prof. Dr. Boris Burghardt sichteten Noemi Coll Barroso, Ben Hoffmann, Leara Kalden, Louisa Scholz und Wim Kirchgessner im Stadtarchiv Marburg den Nachlass von Heinz Düx sowie den Vorlass im Archiv des Fritz Bauer Instituts/Frankfurt a.M. Kontakt hergestellt wurde zu Arne Erdmann, Lehrer an der Martin-Luther-Schule Marburg, Dr. h.c. Georg Falk, Richter a.D. am Hessischen Staatsgerichtshof und am OLG Frankfurt/Main a.D., Werner Renz, ehemaliger Archivar des Fritz Bauer Instituts, sowie Rechtsanwalt Nils D. Schmeltzer, die jeweils Aufnahmen von unveröffentlichten Interviews und Gesprächen mit Heinz Düx zur Verfügung stellten. Zudem konnten Gespräche mit der Tochter Sylvia Düx-Heiseler, seiner zweiten Ehefrau Helga Düx, mit Wilhelm Rösing, der den Dokumentarfilm „Der Einzelkämpfer“ über Heinz Düx gedreht hat, und mit Friedrich Balzer, dem Herausgeber der gesammelten Schriften von Düx, geführt werden. Zu dem am 26. April 2024 in der Alten Aula der Philipps-Universität Marburg veranstalteten Symposium anlässlich des 100. Geburtstag von Heinz Düx steuerten zwei Teilnehmerinnen der Forschungswerkstatt Vorträge bei. Eine Teilnehmerin publizierte überdies einen Beitrag zu Heinz Düx in der Vierteljahresschrift „Kritische Justiz“. Vertiefung: Boris Burghardt: Ein Solitär in der Justiz der Bundesrepublik - Heinz Düx zum 100. Geburtstag (S. 354 - 366); Werner Renz: Heinz Düx als Untersuchungsrichter im 1. Frankfurter Auschwitz-Verfahren (S. 367 - 373); Louisa Margarethe Scholz: Zwischen Aufarbeitung und Schlussstrichmentalität. Heinz Düx’ Bewertung des „Nürnberger Rechts“ und des Umgangs mit dem NS-Unrecht in der Bundesrepublik (S. 374 – 377); Mareen Rudolf: Heinz Düx und die Entschädigung vernachlässigter Opfergruppen des NS-Unrechts (S.378 – 381); Henning Tauche: Der „Fall Düx“ - Über die politischen Anfeindungen gegen Heinz Düx (S. 382 – 385); Sebastian Rechenbach: Heinz Düx‘ Justizkritik und deren Lehren für die Zukunft der dritten Gewalt (S. 386 – 389). Alle: Kritische Justiz. Vierteljahresschrift für Recht und Politik, 2024 (Jg. 57, Heft 3).