Hauptinhalt

Wissenschaft & Studium

Angehende Turnlehrerinnen werden am Flugplatz Hasenkopf in Marburg nach 1937 im Segelfliegen ausgebildet. Seit 1934 mussten sie zu Beginn ihres einjährigen Studiums ein dreiwöchiges Segelflugpraktikum ablegen. Das war durch die zentrale Hochschulsportordnung festgelegt, die u.a. für Studierende allgemein in den ersten drei Semestern ihres Studiums Leibesübungen verpflichtend vorschrieb.

Nicht nur die politische Leibeserziehung fand Eingang in das Studium. Beispielsweise änderten sich auch die Inhalte des Medizinstudiums dergestalt, dass Rassenhygiene Prüfungsfach wurde. Oder auch dadurch, dass Medizinstudierende ab 1935 angehalten wurden, Veranstaltungen zur Luftfahrtmedizin zu besuchen. Gleichwohl ist die Suche nach explizit nationalsozialistischen Inhalten nicht zielführend. Es gab keine reine nationalsozialistische Forschung und dem gegenüber eine Wissenschaft, die sich ihren unpolitischen Kern bewahrte.

Vielmehr zeigt sich, dass die nationalsozialistischen Machthaber auf Forschung und Lehre angewiesen waren, die sie in der Umsetzung ihrer Vorhaben unterstützte. Die Ausrichtung von Forschungsinteressen an aktuelle Bedürfnisse zeigt sich an der Veröffentlichung der beiden Mediziner, des Chirurgen Boeminghaus und des Frauenarztes Naujoks, die 1934 ein Buch zu den Techniken der Sterilisation von Männern und Frauen publizierten. Sind ihre Forschungsinteressen auf den ersten Blick als rein medizinische Fragen zu verstehen, bekommen sie auf den zweiten Blick im nationalsozialistischen Staat mit dem seit 1933 gültigen „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und der darin festgeschriebenen Zwangssterilisation eine andere Bedeutung.

Das gleiche gilt für die Geisteswissenschaften. So eröffneten sich beispielweise mit der militärischen Besetzung Frankreichs für den Kunsthistoriker Hamann bis dahin ungeahnte Möglichkeiten. Seine seit 1940 mehrfach in Frankreich durchgeführten „Fotokampagnen“ zur Aufnahme von kunstgeschichtlich wertvoller Architektur und Plastiken war ein unter Zwang durchgeführter Übergriff auf französisches Kulturgut.

Haben Sie sich mit Forschungsschwerpunkten und / oder Forschungsförderung an der Philipps-Universität Marburg im Nationalsozialismus beschäftigt? Oder sich mit Fragen nach Lehrinhalten auseinandergesetzt? Interessiert Sie die Entwicklung der Studierendenzahlen, die Studienbedingungen, das Studienleben oder auch Organisationen wie der NS-Studentenbund? Dann freuen wir uns auf kurze Texte für diese Webseite.

Marburger Studierendengeschichte

Viele bekannte Persönlichkeiten und große Denker*innen haben in Marburger Hörsälen gesessen und sind von Marburg aus in die weite Welt hinausgezogen - und teils auch in ihre Studienstadt zurückgekehrt. Die erste Marburger Pädagogikprofessoron Elisabeth Blochmann und der Ökonom Wilhelm Röpke sind nur einige der zu nennenden Personen, deren Lebensläufe Sie in den Marburger Studierendengeschichte(n) finden können. Weitere Themen sind Studierende und Studienzeiten. So werden beispielsweise die Erfahrungen des Journalisten und Autoren Peter Merseburger in seinem Marburger Studium ab 1948 thematisiert und auch die Frage nach studentischer Gewalt als Norm wird beleuchtet.

Vertiefung: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte (72), 2022.

Segelfliegen

Mit dem Erlass über die "Pflege des Flugwesens in Schulen und Hochschulen" (17. November 1934) zielte das Reichserziehungsministerium (REM) darauf ab, den fliegerischen Nachwuchs sicherzustellen. Diesem wurde eine zunehmende Bedeutung eingeräumt, nachdem dem Deutschen Reich in Folge des Versailler Friedensvertrags der Aufbau einer Luftstreitmacht verboten war. Allerdings fand dieser bis 1935 im Geheimen statt. In die weitere zivile und zunehmend militärische Ausbildung und Forschung in der Luftfahrt wurden daher Universitäten und Sporthochschulen einbezogen. Dazu gehörte auch die Segelflugausbildung von Studierenden und vor allem von Sportlehrer*innen. In Marburg findet sich ab 1934 eine Abteilung für Luftfahrt am Institut für Leibesübungen. So erfuhr die körperliche Erziehung im Nationalsozialismus nicht nur insgesamt eine Aufwertung, die sich in zunehmenden Pflichtkursen für alle Studierenden zeigte, sondern auch das inhaltliche Spektrum der Leibesübungen wurde ausgeweitet.

Vertiefung: Priebe, Alexander: „Studenten fliegen“ – die Abteilung für Luftfahrt am Hochschulinstitut für Leibesübungen der Philipps-Universität Marburg (1934–1945). German journal of exercise and sport research, Bd. 48 (2018) H. 4, S. 573-581.

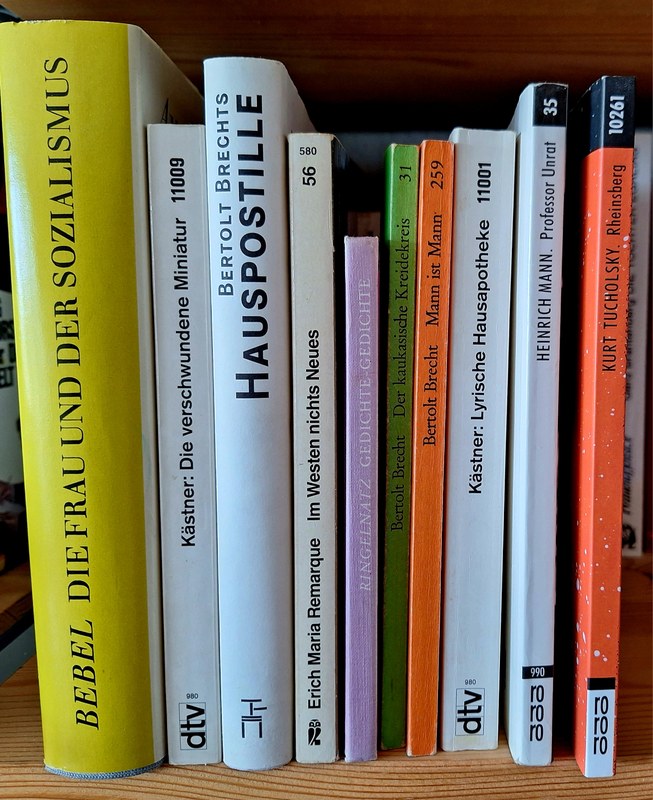

Die Bücherverbrennung in Marburg

Am 10.05.1933 brannten in Marburg auf dem Kämpfrasen Bücher. Unter den auf „schwarzen Listen“ aufgeführten und als jüdisch, pazifistisch und marxistisch verbrämten Büchern, die auf dem Scheiterhaufen vernichtet werden sollten, finden sich Autor*innen wie Joachim Ringelnatz, Stephan Zweig, Kurt Tucholsky, Walter Rathenau, Ferdinand Lasalle und Bertha von Suttner. Die Bücherverbrennung, die als Aktion „Wider den undeutschen Geist“ am 10. Mai 1933 in deutschen Universitätsstädten zeitgleich stattfand, war nicht zentral von der Parteispitze veranlasst. Sie wurde vielmehr von der deutschen Studentenschaft, die mit dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund rivalisierte, systematisch vorbereitet und umgesetzt. In Marburg war der Studentenschaftsführer Kurt Huebner für die Durchführung verantwortlich. Entsprechend des vorgegebenen und sich steigernden Ablaufs wurden im April 1933 die 12 Thesen „Wider den undeutschen Geist“ an die Oberhessische Zeitung übergeben. Darin wurde gefordert, die „deutsche Hochschule als Hort des deutschen Volkstums und als Kampfstätte aus der Kraft des deutschen Geistes“ zu verstehen. Anschließend wurde im Mai 1933 mit der Sammlung des auszusortierenden Schrifttums in Privathaushalten und öffentlichen Bibliotheken begonnen. Die Universitätsbibliothek war davon allerdings ausgenommen. Sie hatte alle Bücher für die wissenschaftliche Auseinandersetzung - allerdings gesondert und nicht allgemein zugänglich - aufzubewahren. Am 10. Mai schließlich wurden die eingesammelten Bücher auf einem Scheiterhaufen nach einem festgelegten Ablauf verbrannt. Ein studentischer Fackelzug zog ab 21.45 Uhr eine Stunde lang von der Afföllerstraße durch die Stadt zum Kämpfrasen in der Nähe der Kasernen. Zu den vorgegebenen neun Feuersprüchen wurden die entsprechenden Bücher jeweils ins Feuer geworfen. Die Veranstaltung endete nachdem die Anwesenden gemeinsam das Horst-Wessel-Lied gesungen hatten. Auch wenn sich laut der Oberhessischen Zeitung „ein riesiger Fackelzug durch die Straßen der Stadt“ bewegte, beteiligte sich die Marburger Professorenschaft im Unterschied zu anderen Hochschulstandorten nicht in nennenswertem Ausmaß. Zudem wurde die Veranstaltung nicht durch eine Rede des Rektors oder eines Professors begleitet. Worin dieses Verhalten konkret begründet ist, bleibt bisher eine offene Frage. Vertiefung: Friedrich, Klaus-Peter: Der Studentenschaftsführer Curt Huebner und die Marburger Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 65 (2017), S. 329 – 351. Lemberg, Margret: Verboten und nicht verbrannt. Die Universitätsbibliothek und ihre Bücher von 1933 bis 1946, Band 1 und 2, Marburg 2001.