Hauptinhalt

Besitzvermerke und Stempel der Universitätsbibliothek Marburg

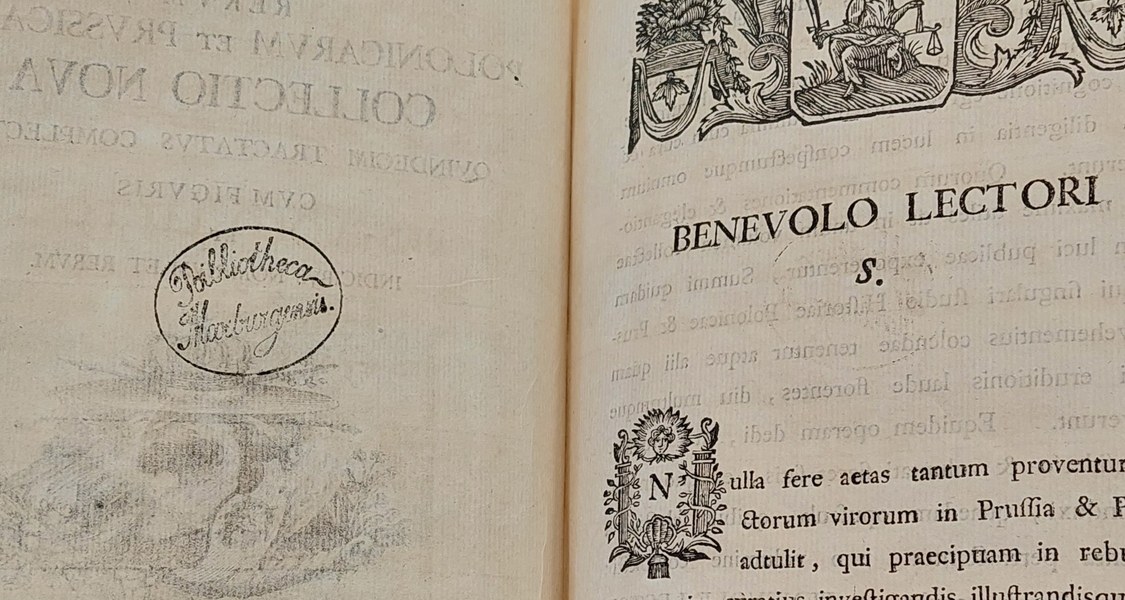

Die Kennzeichnung des Buchbesitzes hat in wissenschaftlichen Sammlungen und Bibliotheken eine lange Tradition, die von handschriftlichen Besitzvermerken über Ex Libris bis hin zu Bibliotheksstempeln reicht. Auch das Ausscheiden aus dem Besitz und damit der Verzicht auf den Eigentumsanspruch wird über einen Stempel als "ausgeschieden" dokumentiert. Der ursprüngliche Stempel bleibt aber im Buch lesbar erhalten.

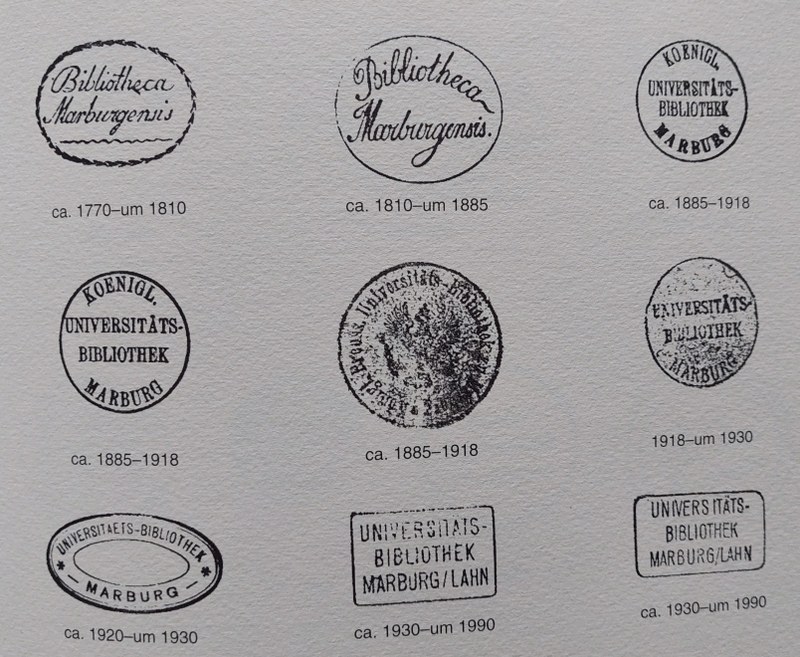

Grafische Gestaltung und Texte der Bibliotheksstempel verändern sich innerhalb einer Einrichtung über die Zeit. Sie reflektieren das historische, politische und gesellschaftliche Umfeld und spiegeln die jeweiligen ästhetischen Konzepte und administrativen Vorgaben. Bibliotheksstempel sind damit eine wichtige Quelle für die historische Forschung, denn sie dokumentieren historische Besitzverhältnisse und ermöglichen die zeitliche Zuordnung von Erwerbungs- und Sammlungstätigkeiten.

Aufgrund ihrer Relevanz als historische Quellen werden auch Besitzstempel aus der Zeit des Nationalsozialismus mit politischen NS-Symbolen in wissenschaftlichen Bibliotheken nicht nachträglich unkenntlich gemacht. Das Belassen dieser Stempel ist in keiner Weise propagandistisch im Sinne des §86 StGB oder Kennzeichen im Sinne des §86a StGB zu verstehen, sondern hat ausschließlich wissenschaftshistorische Funktion.

Wie wichtig historische Besitzvermerke für die Forschung sein können, zeigt u.a. das Provenienzprojekt zu NS-Raubgut in der Universitätsbibliothek, das auch im Portal zur Geschichte der UMR im Nationalsozialismus dokumentiert ist. Bis heute wurden etwa 110 Bände zurückgegeben bzw. verblieben auf Wunsch der Eigentümerinnen und Eigentümer in der Universitätsbibliothek. Alle eindeutig als Raubgut festgestellten Titel wurden in der Datenbank Lost-Art des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste nachgewiesen.